SNSで最近お洒落な内装が投稿されて、これは採用すべきです。っていうのが増えてきましたね。

もちろんこれいいですね。ってのもありますが、中には見た目だけで実用性が全く考慮されていないものもあります。

今回はそんな中からこれは・・・ていうものを紹介させていただきます。

1.床の見切りをとにかく細くする。

キレイなのは最初の1、2年だけです。床材の収縮などにより、見切りと床材の間に隙間が出来て汚くなります。そもそも「突きつけ」という施工になるので、施工単価も上がってしまい、下手な職人だと上手にできなかったりします。

何も指定しない場合はたいてい建材メーカーさんの武骨な床見切り材が採用されます。

機能的には悪くない。悪くないけど見た目が少し武骨ですかね。見慣れた見切り材ではありますので違和感はありません。

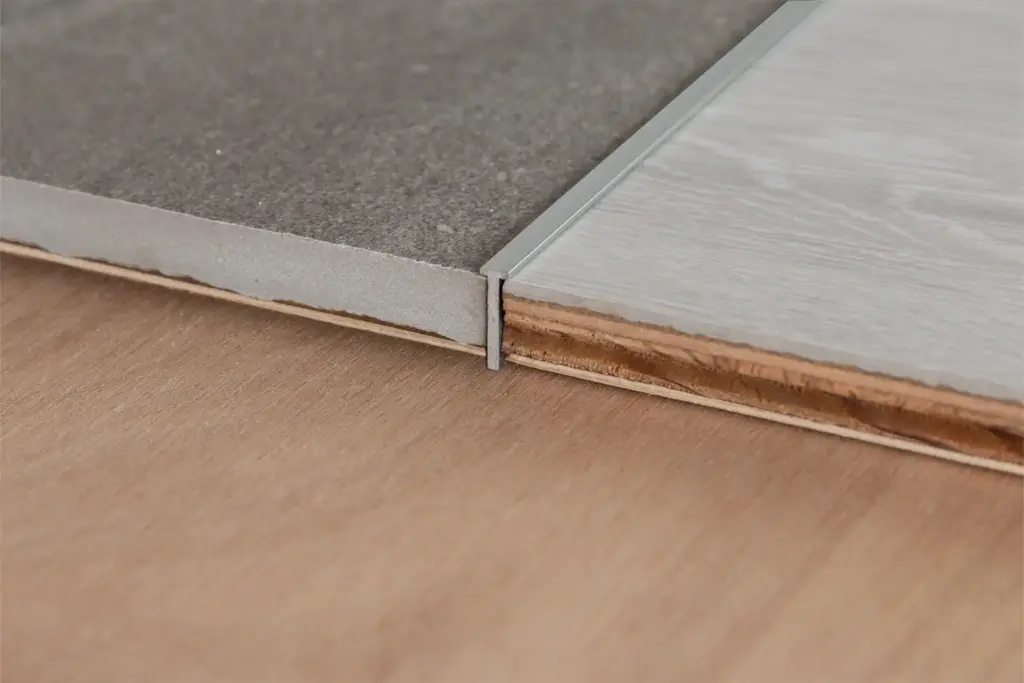

次にSNSで良く見る見切り材を細くした例です。

たしかい最初の見切りと比べるととてもスマートでかっこいい。ただ、これをそのまま採用するのはご注意ください。

では、なぜ細い見切り材が良くないのでしょうか?

それはどんなに上手な人が施工しても、家は動くからです。地震、車の振動、強風に加え、木材の収縮もあります。壁も床も天井もほんの少しですが動きます。

その際にこの見切りと床材の間に隙間が生じます。均一に隙間が空くならまだしもまだらに隙間が発生するので見た目が悪くなってしまいます。

じゃあ、見切りと床材をぴったりと接着剤でくっつければいいじゃんって思うかも知れません。そうすると今度は床鳴りの原因になります。

じゃあどうすればいいのか?

それは少しでもかぶせのある(T字型見切り)を使うことです。最近はこの流行りにおされて各メーカーさんが素晴らしい商品を次々と出してきました。

こちらの商品は4㎜という細さながらしっかりとかぶせの形になっていることが特徴です。

かぶせることにより、収縮による隙間の発生を防ぐことができ、また施工も比較的簡単になります。

異素材が交わる所には必ず必要になる床見切り材ですが、必ずかぶせ型(T字型)を採用するようにしましょう。

2.巾木なし仕様

部屋の中をスマートに見せたいから巾木なしで。という投稿もちらほら見かけます。

一般的な巾木です。見慣れているので違和感もないですが、目立つといえば目立ちますよね。(高さが約60㎜)

ここをすっきりさせたいがために、巾木を無くす・・・やめた方が良いです。

スマートなものにするのは全然ありです。

そもそも巾木は、壁を傷から守る、床と壁の隙間を埋める役割があります。

巾木を付けないデメリットは、

1・壁に傷がつく

2・床との隙間が目立つ場合がある

3・施工が若干高くなる

です。

メリットは

1・すっきりスマートに見える

となります。

標準の巾木は嫌だけど、スマートに見せたい!時におすすめな巾木をご紹介いたします。

1・アルミ巾木

アルミ製の巾木です。高さも小さく、色の主張もないため圧迫感なく仕上がります。

2.スマート巾木

3.無垢巾木

無垢巾木とは、材木屋さんに寸法指定をして好きな大きさに加工したものになります。おすすめサイズは20㎜×9㎜(あまり薄くすると割れてしまいます。)

今回はSNSでよくあるポイントをご紹介いたしました。メリット、デメリットをしっかりと理解した上で採用していくのはもちろん良いと思います。

家造りは建てて終わりではなく、そこからが始まりとなります。数年後に後悔しないようにしっかりと勉強していくことも大切となります。

間取り相談、見積もり添削、リフォーム工事はハルモデザインにお任せください。

お気軽にお問合せ下さい。

コメント